Un reportage de Nathalie Lesage – Collaboratrice à Paris

« It’s a Man’s Man’s Man’s World », chantait James Brown. Pourtant. Le Centre culturel canadien à Paris (CCC) présente ces jours-ci une exposition éclairante consacrée à trois femmes ayant marqué l’histoire de l’architecture du XXe siècle. L’une est italienne — Gae Aulenti, l’autre, américaine — Ada Louise Huxtable, et la dernière ? Montréalaise, avec la grande Phyllis Lambert. Le Carnet s’est entretenu avec la commissaire Léa-Catherine Szacka, qui signe en collaboration avec Catherine Bédard, commissaire au CCC, cette exposition documentaire où les “hein, je ne savais pas !” fusent.

Commençons par le début : qu’est-ce que l’architecture ?

« Bonne question ! Pour moi, c’est tout ce qui façonne notre cadre de vie : les bâtiments, bien sûr, mais aussi les rues, les espaces publics, la manière dont on habite la ville. C’est une discipline vaste, à la croisée du quotidien, de l’histoire, de la politique et de l’art. L’architecture raconte le monde à travers ce qu’on construit, ce qu’on transforme, ce qu’on préserve », raconte Léa-Catherine Szacka, commissaire de l’exposition.

Histoires croisées présente le travail de trois femmes aux trois parcours distincts : en quoi ont-elles influencé l’architecture ?

« Elles ont toutes les trois largement influencé l’architecture post-moderne.

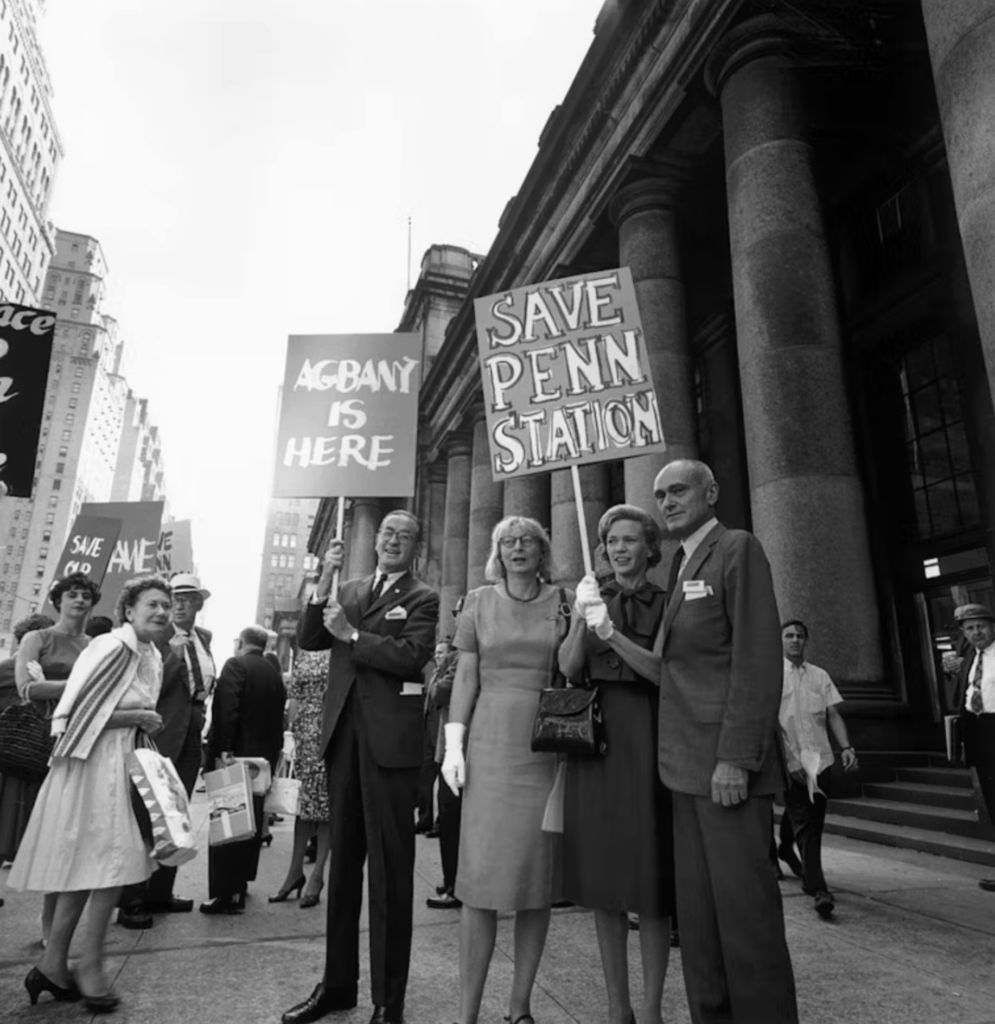

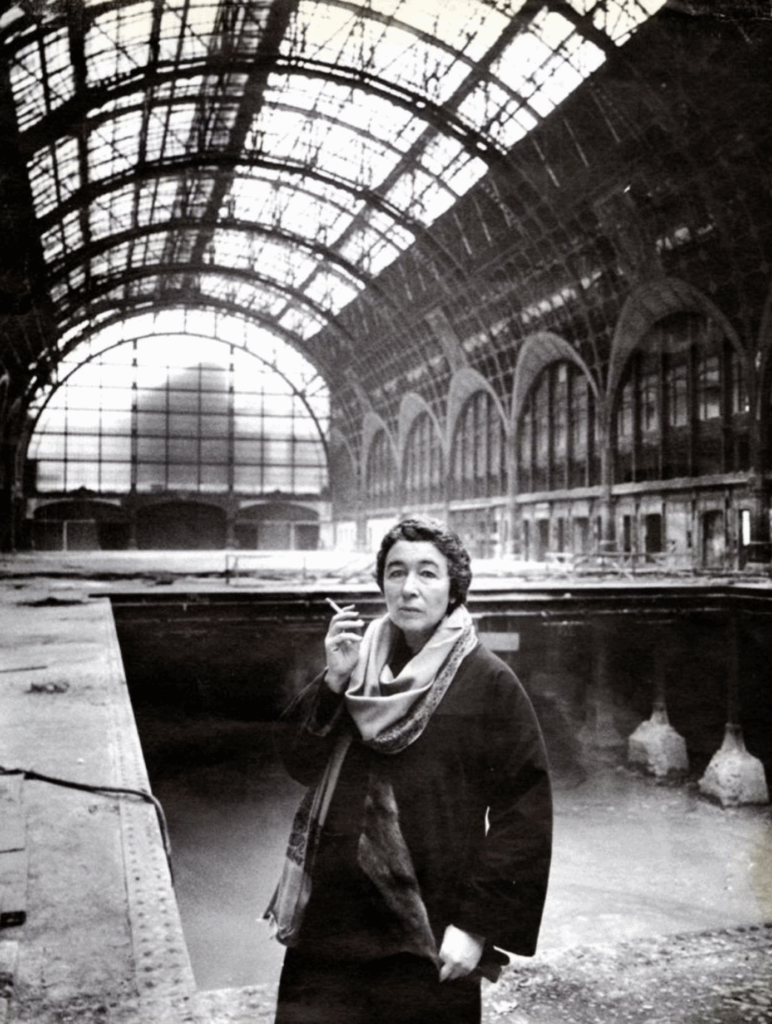

La première, Ada Louise Huxtable, est née à New York en 1921. Elle n’était pas architecte, mais historienne de l’art, et a été la première femme à signer une chronique régulière sur l’architecture dans un grand quotidien, le New York Times. Elle a contribué à faire de l’architecture un sujet de débat public, influençant durablement le regard des New-Yorkais sur leur ville.

© Walter Daran ; Getty Images

Ensuite Gae Aulenti, née en Italie en 1927. Architecte et designer, elle a touché à toutes les échelles du design : le mobilier, l’architecture d’intérieur, voire des scénographies pour des pièces de théâtre. Elle a laissé une empreinte forte et est reconnue pour la réhabilitation de la gare d’Orsay en musée.

© AGA

Crédit inconnu

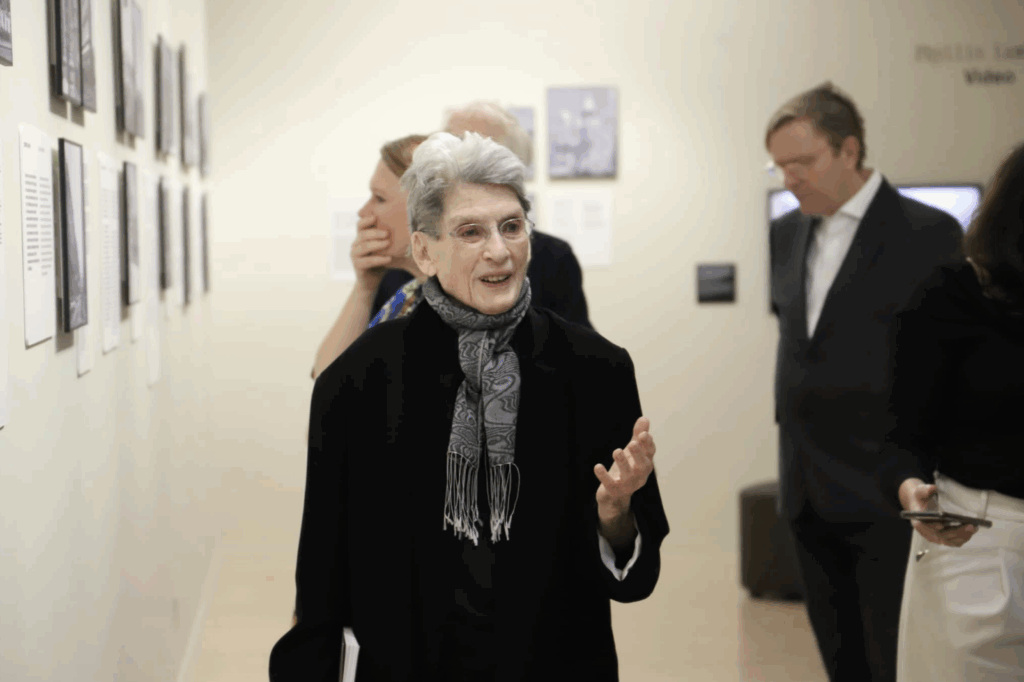

Puis finalement la Canadienne Phyllis Lambert, la seule encore en vie. Elle était d’ailleurs du vernissage à 98 ans ! Son parcours est remarquable : elle n’était pas encore architecte quand elle a dirigé le chantier du Seagram Building à New York, en choisissant elle-même Mies van der Rohe pour le concevoir. Cette expérience l’a amenée à entreprendre des études d’architecture à Chicago, avant de revenir s’installer à Montréal qu’elle habite toujours.

Elle a joué un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine québécois. On lui doit notamment la création d’Héritage Montréal et, bien sûr, du Centre canadien d’architecture — une institution qui rayonne à l’échelle internationale. Elle a aussi mené un travail en profondeur sur les fameuses pierres grises de Montréal, ces pierres calcaires qui racontent une bonne part de l’histoire de la ville. Ce pan de son engagement est d’ailleurs au cœur de l’exposition. »

© EZRA STOLLER/ESTO

©D.R

Qu’est-ce que raconte Histoires croisées ?

« J’ai voulu montrer comment ces femmes ont influencé la ville. Leur agentivité — leur manière d’agir sur l’espace bâti — passe par des outils variés : l’écriture, la préservation du patrimoine, l’enseignement ou la commande. Lorsqu’on élargit notre définition de l’architecture à ces pratiques, on voit émerger davantage de figures féminines. C’est ce que j’ai voulu mettre en lumière. L’exposition aborde aussi des thèmes transversaux comme le pouvoir, la sororité, le féminisme ou la maternité », souligne la commissaire.

Cette exposition a lieu dans la plus belle ville du monde. De quoi l’architecture québécoise peut-elle être fière ?

« De son identité unique ! Certaines typologies comme les duplex et triplex aux escaliers extérieurs en sont un exemple. Le dialogue entre patrimoine et modernité fait aussi sa force. Comme par exemple au Centre canadien d’architecture à la réputation internationale, qui allie une maison ancienne (la maison Shaughnessy construite en 1874), et une aile contemporaine.

Un autre élément fort est naturellement la pierre grise que j’évoquais plus tôt. Ce calcaire extrait des carrières autour de Montréal a largement été utilisé sous les régimes français et britannique pour construire maisons, églises ou bâtiments publics. Cette pierre a façonné le paysage urbain, au point d’en devenir une signature que Phyllis Lambert a ardemment valorisée. »

Centre canadien d’architecture, © Phyllis Lambert © Richard Pare.

Comment peut-on découvrir Histoires croisées si on n’habite pas Paris ?

« Beaucoup de contenus sont accessibles en ligne sur le site du Centre culturel canadien, par le livre naturellement, ainsi qu’à Montréal au Centre Canadien d’architecture. »

En rafale

-» Ta pièce préférée de l’expo ?

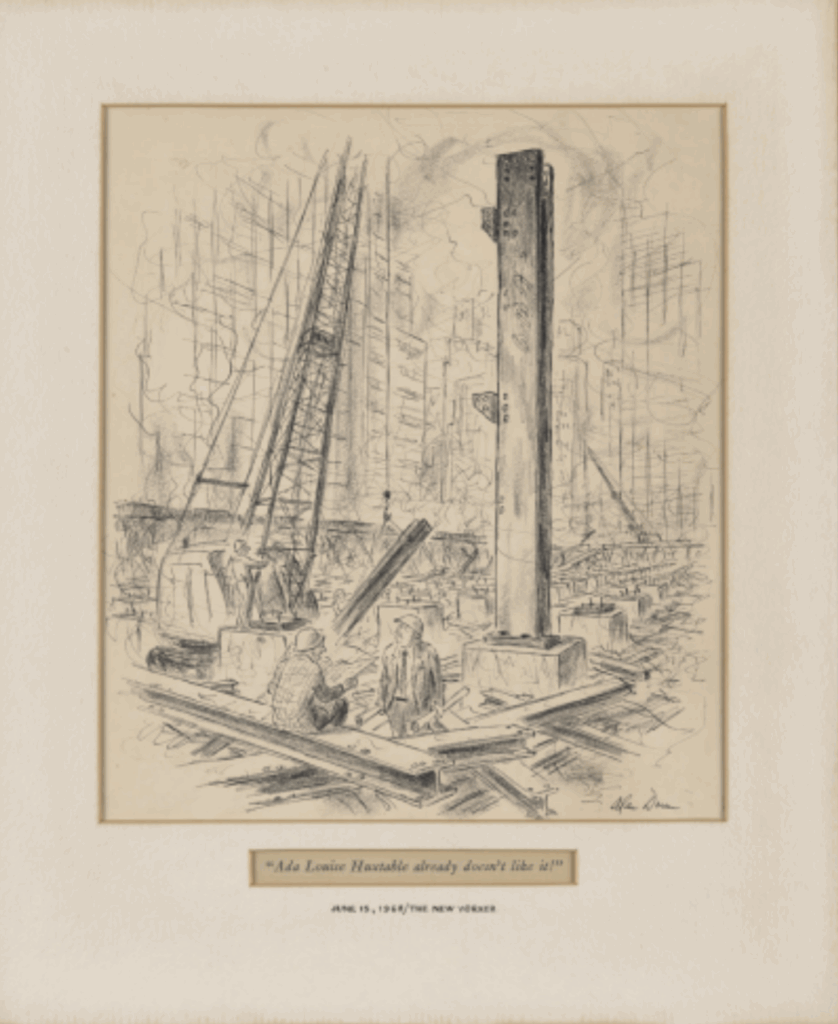

« Une caricature publiée en 1968. On y voit un chantier à peine amorcé, et la légende dit : “Ada Louise already doesn’t like it.” Ça dit tout sur son pouvoir critique ! »

-» Trois femmes inspirantes que tu suis ?

« Phyllis Lambert, toujours. L’urbaniste Jane Jacobs. Et l’architecte Lina Bo Bardi. »

-» Décris chacune de tes trois héroïnes en trois mots.

« Ada Louise Huxtable : Élégance – Plume extraordinaire – pouvoir

Gae Aulenti : Plurielle – Fonceuse – Masculine

Phyllis Lambert : Longévité – Ténacité – Visionnaire »

-» Comment expliquer ton métier à un enfant de 5 ans?

« C’est choisir et rassembler des éléments — des documents, des images, des informations — pour créer quelque chose de nouveau, une exposition qui raconte une histoire. »

-» La ville la plus intéressante sur le plan architectural ?

« Impossible d’en choisir une seule ! Mais Naples, Montréal et São Paulo me fascinent toutes pour des raisons différentes. »

Le Carnet… en voyage!

Avec Nathalie Lesage